ChatGPTの登場後、いち早く生成AIを業務利用できる「NEC Generative AI Service(NGS)」の提供を実現したNEC。このNGSを活かし、「クライアントゼロ」として最先端の社内DXに挑戦するAI変革推進グループのAtsushi I.とMizuho K.が、生成AIと共に働く未来について語ります。

生成AIの利用をいち早く宣言。リスクにも対応し、社内で使えるNGSを約2週間で開発。

AI変革推進グループに所属するAtsushiとMizuho。同グループでは、NGSを活用した社内向けサービスの提供や、生成AIによる業務改革を担っています。

Atsushi I.:私たちは現在、社長直轄プロジェクトにおいてAIエージェントを使った業務改革に取り組んでいます。AI Native Companyを目指してAIエージェントの活用を前提とした業務へと見直すことで、圧倒的な生産性の向上をめざすことがミッションです。その中で私は、営業領域のAIエージェント開発を担当しています。

Mizuho K.:私はプロジェクト全体を横断的に見るPMO(プロジェクトマネジメントオフィス)を担当しています。PMOとしての業務自体にもAIエージェントやAIツールを積極的に導入し、プロジェクト管理の効率化に取り組んでいます。

2人が担うプロジェクトの推進に欠かせないNGS。社員の業務効率化や生産性向上を強力に推進し、イノベイティブな人材の育成や、生成AIを活用する企業文化を醸成することをめざして開発されました。

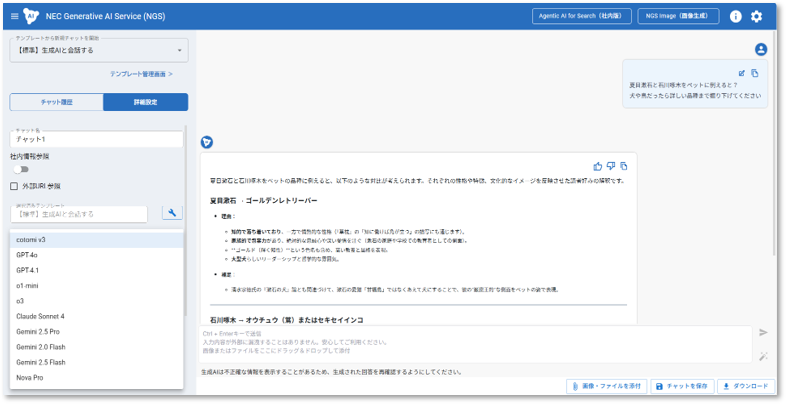

Atsushi I.:NGSの特徴の1つは、マルチLLM(Large Language Models:大規模言語モデル)に対応していることです。OpenAIのGPTシリーズだけでなく、NECが開発した「cotomi」、Claude、Geminiといった複数の言語モデルを採用しています。そのため利用目的に応じて最適なLLMを選択することが可能です。

利便性が高い一方、情報漏えいや著作権・知的財産の侵害リスクがあり、情報の信ぴょう性にも注意が必要な生成AI。NGSはそうした課題にも対応しています。

Atsushi I.:社内業務で安全・安心に使えるよう、NECグループの「AI と人権に関するポリシー」「企業秘密管理規程」「情報セキュリティ基本規程」など、社内規程を遵守することに同意した社員だけが利用できる環境を整備しています。

また、ルールを設けるだけでなく、活用を促進する仕組みづくりにも注力してきました。ダッシュボードでの利用状況の可視化や、アイデアやノウハウを社内共有できる投稿・検索サイトの構築、さらに社員の声を聴いて改善していくVoice of Employeeの取り組みまで、NGSではAI活用に必要な機能や仕組みを包括的に提供しています。

このNGSが社内で提供されるようになったのは、ChatGPTが誕生して間もない2023年5月。開発の背景についてAtsushiはこう説明します。

Atsushi I.:ChatGPTの精度の高さに世界的な注目が集まる中、生成AIは暮らしやビジネスに不可欠な存在になるとNECは判断しました。そして2023年4月にはプレスリリースを発表し、生成AIを積極的に利用することを国内外に宣言。その後、プロジェクトの立ち上げからわずか約2週間でNGSの提供を開始しました。

当時、開発の様子を間近で見ていてそのスピードに驚いたというMizuho。NGSを活用した業務改革プロジェクトへの参加が決まったときの心境をこう振り返ります。

Mizuho K.:NGSは社内での注目度が非常に高く、私も日常的に利用していたサービスでした。そのため、最先端の技術に携われることになりとてもうれしかったです。一方でAIに携わるのは初めてだったため、知識面でついていけるか不安もありました。

けれど勉強や実践を重ねながら生成AIの知見を培うことで、業務改善のための活用アイデアを自分で考えられるようになり、プロジェクトを通じて成長を実感しています。

最先端の技術を自社で先んじて試す。「クライアントゼロ」ならではの価値を追求。

自社をゼロ番目のクライアントとして、最先端のテクノロジーを実践する「クライアントゼロ」。この考え方にもとづき、NGSのプロジェクトは進められました。

Atsushi I.:NGSの提供により、実際に業務で何ができるのか。それを探るべく、「クライアントゼロ」としてさまざまな試行錯誤を重ねてきました。その過程で得られる知見を蓄積し、社会やお客様へ還元することを見据えて活動を展開しています。

最新の技術を先んじて試す上で、重要となるのがスピード感です。セキュリティやコンプライアンスなどの課題をクリアし、わずか約2週間でNGSを開発できたのは、NECが持つ既存のノウハウが活かせたことが大きいとAtsushiは話します。

Atsushi I.:NGSを開発する以前から、NECではAIを使ったサービスを提供していたため、すでにAIの利用に関する明確なポリシーが定められていました。また、システムのモダナイゼーションを進めていた中で、再利用可能なコンポーネントが数多くあったのです。そのため必要な機能を選んで組み合わせることで、短期間でサービスを実現できました。

NECのノウハウや技術的な基盤に加え、「クライアントゼロ」ならではの価値を追求する姿勢があったこと。それが開発をさらに加速化させたとMizuhoは指摘します。

Mizuho K.: 世間と同じスピードで実践するのでは、「クライアントゼロ」になりません。まず最先端で試し、その過程で得た知見を先んじてお客様に提供するからこそ価値があります。ChatGPTが世界で注目を集める中、「クライアントゼロ」として失敗を恐れず挑戦する姿勢が、迅速なDXの実践につながったのだと思います。

ただ私自身、ChatGPTが登場した当時は、セキュリティなどの課題から業務で使うのは難しいだろうと考えていました。しかしその課題をクリアしてスピーディーにNGSが提供され、社員としても誇らしさを感じています。

短期間でサービスの提供を実現したNGS。開発して終わりではなく、利用者である社員の声を反映して毎月新しい機能を増やし、最新のLLMをタイムリーに使えるようにするなど、機能を拡張させ続けています。

Atsushi I.:社内の情報を生成AIが活用できるように「Myデータサービス」という仕組みを整えました。これは一般にRAG(検索拡張生成)と呼ばれる手法で、生成AIが回答を作成する際に社内文書を検索し、その内容を組み合わせられるようにする技術です。

具体的には、Office文書やPDFをあらかじめ登録しておけば、そのナレッジをもとに推論ができる仕組みになっています。こうして利用者の要望を取り入れながら、機能を拡張させ続けています。

社内で広がる生成AIの活用成果。AIのエージェント化を進め、業務改革を次のステージへ。

NGSの提供開始から約2年。社内の登録者数は約7万人、月のアクティブユーザー数は約3万5,000人まで増加し、着実な成果を上げている中で、2人は生成AI活用のさらなる促進に向けた取り組みを進めています。

Mizuho K.:社内のイベントやサイトでの情報発信に加え、役員向けの会議に参加し、AIツールを対面でアピールしています。また、社内ダッシュボードで利用状況やプロンプトの事例を全社に公開するなど、NGSやAIエージェントの利用を促しています。

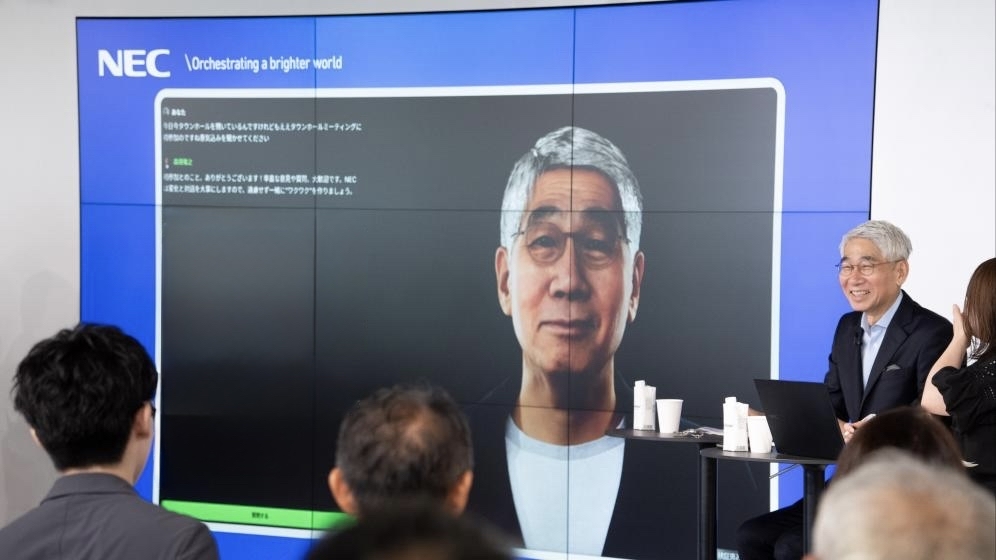

Atsushi I.:ほかにも全社員向けのデイリーニュースやトップメッセージで発信するなど、多角的なアプローチによって生成AIの活用を促進しています。直近の例としては、毎月開催されている「CEO Town Hall Meeting(タウンホールミーティング)」での取り組みが挙げられます。

生成AIをテーマにした回があり、その中で私たちのグループが開発した社長 兼 CEOである森田のAIアバターと、森田本人が対話するという企画を実施しました。予想を上回る反響があり、各方面から活用を検討したいという声が上がっています。森田も「僕と似たようなことを言ってるな」と笑っていました。

ほかにも生成AIの活用を促す仕掛けとして、社内サイトによるノウハウの共有や活用事例の蓄積も進めています。

Mizuho K.:AX Acceleration Hubは、生成AIの活用事例やアイデアを共有するサイトです。単にナレッジを集約するだけでなく、コンテストを開催して優れた活用事例を全社的に紹介する施策にも取り組んできました。今後はこれまで蓄積した活用事例を活かし、AIエージェントを自動でつくるなどの展開を検討しています。

こうした取り組みによって、生成AIを活用した業務改革が加速しています。

Atsushi I.:営業領域の業務改革として、生成AIの活用により商談の創出から契約受注までを一気通貫で支援する取り組みを推進中です。具体的には、お客様の課題に合わせた最適な商材の選定や、提案書の作成をAIが行います。さらに、契約書のリスクチェックもAIが担うことで、従来は営業担当者が行っていた間接業務の削減を進めています。 営業担当者は、生成AIのアウトプットを確認して修正するだけで済むようになるため、本来注力すべきコア業務に集中し、営業活動の質を高めることが可能です。

具体的な業務改革の成果が生まれつつある中、Mizuhoは生成AI活用を次のステップに進めていきたいと意気込みを語ります。

Mizuho K.:社内ではNGSをチャットサービスとして利用している社員も多くいますが、その段階から次に進まなければならないと感じています。本来はチャットの結果を受けて資料作成や申請処理を自動化するなど、アクションにまでつなげることが理想です。そのためにも、生成AIのエージェント化をさらに加速していく必要があります。

生成AI活用において世界に負けない実績を築いていくためにも、生成AIを業務に使う段階から一歩前進し、生成AIと共に働く未来を実現していきたいと思います。

スピード感とリテラシー向上が成功の鍵。「クライアントゼロ」で挑む、AIと共に働く未来。

「クライアントゼロ」の取り組みとして、生成AIを活用した社内DXをけん引するAtsushiとMizuho。今後の業務改革において2人が共通して挙げるのが、「スピード感」の重要性です。

Atsushi I.:生成AIの急速な進化についていくには、すべてを自社で開発するのではなく、外部の優れたデジタルツールも積極的に取り入れる姿勢が大切です。自社の技術とうまく組み合わせながら、圧倒的に生産性を向上するAIツールを社員に提供していきたいと思います。

Mizuho K.:スピードが成否を分けるので、新しい技術が登場したらいち早く試すことが肝要です。結果的に採用に至らなかったとしても、「クライアントゼロ」として試した過程のすべてが、「活きた」知見として蓄積されていきます。まず試し、利用者である社員のフィードバックを反映して改善を重ねていくことが大事だと感じます。

さらに2人は、AIに対する「リテラシーの向上」も欠かせないと語ります。

Atsushi I.:単にAIツールを提供するだけでは業務改革は進みません。生成AIに何ができるかを理解し、生成AIを前提とした業務の在り方を自分たちで描けるようになることが大事です。今後は説明会やワークショップを通じてリテラシーの向上にも取り組み、変革の意識を一層高めていきたいと思います。

Mizuho K.:リテラシーがなければ、優れた技術を活かしきれないため、生成AIを使う側のスキルも大切です。生成AIを使いこなせるよう、適切なユースケースの設計にも注力していきたいと考えています。開発側だけでなく業務側も含め、全社的に生成AI活用の重要性に対する認識を高めることで、業務改革を加速させていきたいと思います。

その一方でMizuhoは、PMOとして描いている具体的な目標があります。

Mizuho K.:業務改革プロジェクトでは現在、約60の案件が進行中です。それらをAIツールで一元管理しているのですが、この機能をさらに進化させることが今後の目標です。プロジェクトの進捗確認や報告資料の作成を自動化し、生成AIで実行できる業務はすべて生成AIに任せる構想を描いています。

そうすれば人間は、判断や創造性が求められる業務に注力することが可能です。「クライアントゼロ」として生成AIとの新たな働き方に挑戦し、そこで得られる知見を社会やお客様へ還元していきたいと思います。

「クライアントゼロ」としてのミッションを追求することに、やりがいを感じていると言うAtsushiとMizuho。新しい課題に挑戦できるのは、NECならではだと語ります。

Atsushi I.:これほどの規模で最先端の技術を試せるのは、大企業であるNECならではだと思います。会社として新しいことに次々と挑戦しているので、変化のダイナミズムを体感できる環境です。また、コーポレート部門に所属しながらお客様に価値を提供できるのも、「クライアントゼロ」を掲げるNECだからできる経験だと感じます。

Mizuho K.:挑戦できる環境があるだけでなく、それを支えてくれる仲間がたくさんいることもNECの魅力です。自分が提案したアイデアを肯定的に受け止め、どうすれば実現できるかを一緒に考えてくれます。知識や情報を共有し合える風土を活かしながら、今後も「クライアントゼロ」として新しい取り組みに挑戦したいと思います。

※ 記載内容は2025年8月時点のものです