顔認証を活用したIDにより、入退場や決済など社内のあらゆるサービスが“手ぶら”で利用できる──そんな先進的なオフィスが、NEC自身をゼロ番目のクライアントとしてDXを実践する「クライアントゼロ」によって実現しました。プロジェクトを担当したHironaga O.、Naoki U.、Chisato A.の3人が、取り組みの舞台裏を語ります。

NECが誇る顔認証で、利便性もセキュリティも向上。“手ぶら”で過ごせるオフィスへ。

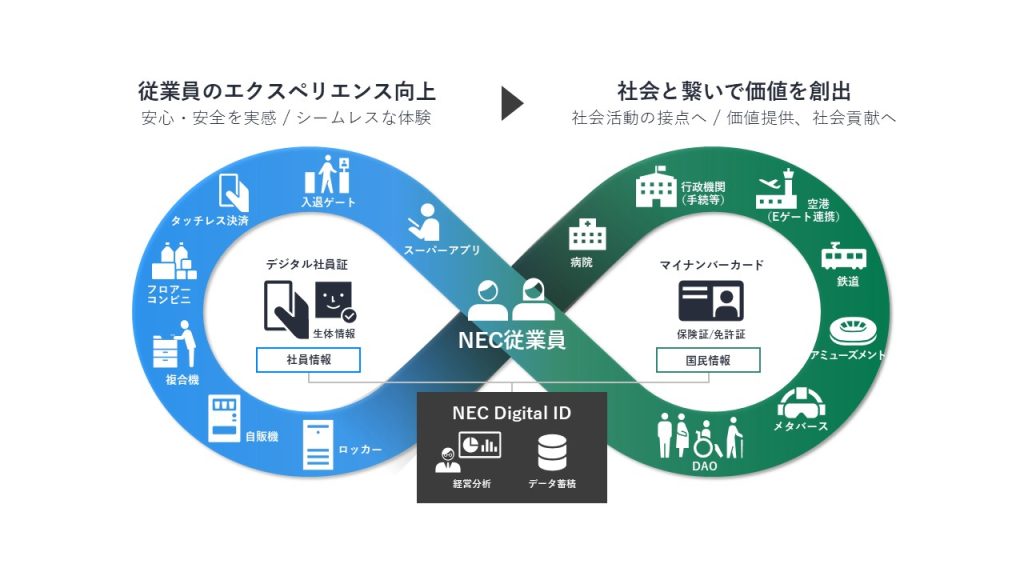

社内のDXによりNEC自身の変革を進め、そこで得た知見をお客様や社会へと提供することをめざす「クライアントゼロ」の取り組み。その一環として推進されているのが、約2万人の社員を対象にした「NEC丸ごとデジタル IDプロジェクト」です。

本プロジェクトを推進している3人は、コーポレートIT戦略部門 デジタルID・働き方DX統括部に所属。その中でプロジェクトマネジメントを務めるHironagaは、デジタルIDを用いたNECの取り組みについてこう説明します。

Hironaga O.:デジタルIDは、インターネット上の身分証明書のようなもので、わかりやすく言うと「あなたがあなたであること」を証明するためのデジタルデータです。NECではこのデジタルIDを生体認証技術と連携させることで、人とデータがつながる未来の実現をめざしています。

その中で進めているのが、顔認証を活用したIDで職場のあらゆるサービスを利用できる「NEC丸ごとデジタル IDプロジェクト」です。この取り組みにより、NECの本社ビルで働く社員は、2024年4月から従来のカード型の社員証を使わずに“手ぶら”で過ごせるようになりました。

利用方法は、事前に社員の顔写真などデジタル化された情報をクラウドに登録。カメラの前で捉えた顔の特徴をデジタルデータとして解析・照合し、特徴量が一致した場合にサービスが利用できる仕組みです。

Hironaga O.:オフィスへの入退場をはじめ、売店の決済やロッカーの解錠、パソコンのログインなどすべてが顔認証だけで実行できます。社員証を忘れても慌てることなく、なりすましのリスクもなく、利便性の向上とセキュリティの確保が同時に実現できるのです。

このプロジェクトが立ち上げられた背景には、さまざまな課題があったとChisatoは話します。

Chisato A.:まず、物理的なカードには紛失や盗難といったセキュリティリスクがあります。これは企業にとって重大なインシデントになりかねません。

また、NECグループ全体では約10万人もの社員が働いているため、カードの発行にかかるコストや管理者の作業負担も大きな課題となっていました。

Chisato自身も1人の社員として、カード型社員証の不便さを感じていたと言います。

Chisato A.:通勤用のICカードを使った後、オフィスで社員証に持ち替える煩わしさがありました。それが今では解消されています。電車を降りたら、顔認証だけでそのままオフィスに入場できる。小さくても毎日のことなのでとても快適です。

この“手ぶら”で過ごせる快適なオフィスを支えているのが、NECならではの技術力。中でもNaokiが強調するのは、NECが誇る顔認証の精度の高さです。

Naoki U.:NECは生体認証技術の研究開発を世界に先駆けて進めてきたパイオニア企業です。1971年には指紋認証、1989年には顔認証技術の開発を始めました。そして米国国立標準技術研究所(NIST)が主催するベンチマークテストにおいて、指紋認証・顔認証・虹彩認証で世界第1位の精度を実証しています。

デジタルIDシステムの基盤となっているのが、その1つである顔認証です。社内にとどまらず、空港や企業のセキュリティゲート、キャッシュレス決済など、社会のさまざまな領域で幅広く活用されています。

600人の実証実験から2万人を対象としたプロジェクトに。組織を横断した大規模な挑戦。

「クライアントゼロ」の考え方をもとに設計された「NEC丸ごとデジタル IDプロジェクト」。その中でHironagaがとくに意識したポイントがあると言います。

Hironaga O.:「クライアントゼロ」として製品強化につなげることを意識し、製品部門と密に連携しました。その結果、顔認証エンジンの性能向上や新たな顔認証エッジデバイスの開発など、研究開発段階技術の製品化といった具体的な成果を挙げることができました。

また、デジタルIDを導入することで、従来の機能が失われないようにすることも意識した点です。カード型社員証では、カードリーダーへタッチするだけで勤怠システムに入退時刻が自動的に記録されていました。顔認証においてもこの機能を実装することで、従来の使い勝手を維持しながら、さらなる利便性の向上を実現しています。

利用者となる社員の声を反映しながら、システムの改善を重ねていったと話すHironaga。一方、「クライアントゼロ」として進める中で、組織体制の強化も課題だったとChisatoは振り返ります。

Chisato A.:最初は30人弱という小規模なチームで担当していました。しかしこの体制では「クライアントゼロ」として製品強化につなげることは難しかったのです。そこでまず製品部門と連携を図り、開発を進めていきました。

また、デジタルIDを導入するには、社内システムの変更だけでなく、社内規定の見直しも必要になります。人事や総務、カルチャー変革部門など、課題にぶつかるたびに他部門を巻き込み、仲間を増やしていきました。そして今では200人を超える組織体制となっています。

多くの部門を横断する大規模なプロジェクトを成功に導くため、Chisatoはメンバーとの対話を大切にしました。

Chisato A.: 組織横断のプロジェクトにおいて重要なのは、目的に対する共感を得ることです。そこで、この取り組みがもたらすメリットを丁寧に説明し、関係者に納得してもらうことを大切にしました。

もし懸念点があれば、その理由を深く掘り下げた上で代替案を提示して、お互いが納得できる落とし所を見つけていく。そうして対話を重ねることで、信頼関係を築いていきました。

デジタルIDの導入は、まず小規模な実証実験からスタート。徐々に対象範囲を2万人へと拡大していきました。

Chisato A.:実証実験に参加してくれたのは、自ら手を挙げてくれた600人の社員です。ただ、その段階では特定の場所でしか利用できなかったため、利便性を感じてもらいにくい状況でした。

2023年に「NEC丸ごとデジタル IDプロジェクト」として組織化されてからは、社員の声を反映しつつ、利用できる範囲を次々と広げていきました。そしてこの便利なサービスを知ってもらうために、自分たちでチラシを作って配るなど、地道な活動を続けて利用者を増やしていったのです。

現場・現物・現実の三現主義を大切に。自分たちで試すことで、「活きた」知見を蓄積。

2万人の社員を対象に導入を拡大していったデジタルID。大規模なプロジェクトだからこそ、さまざまな課題が生じたとNaokiは振り返ります。

Naoki U.:顔認証は太陽光や照明といった外部環境の影響を受けやすいため、カメラの設置角度などを細かく調整しなければなりません。そのため現場に足しげく通い、綿密な調査を重ねつつ、顔認証に最適なカメラの設置位置確定に向けて関係者と多くの議論を交わしました。

その結果、われわれの活動とカメラ制御機能との組み合わせにより、カメラ設置ハードルを大きく下げる方法論を生み出すことができました。「クライアントゼロ」としての大きな成果だと考えています。

まだ世に出ていないテクノロジーを、自社がゼロ番目のクライアントとなって果敢に試す「クライアントゼロ」。だからこそ実際にシステムを稼働させてみなければわからない課題が多くあると、Chisatoは話します。

Chisato A.:まず試してみて、うまくいかなければ原因を調べて課題を一つずつクリアしていかなければなりません。苦労は多くても、そうしたプロセスのすべてが「活きた」知見として積み重ねられていく。それが「クライアントゼロ」の大きな特長だと言えます。

課題にぶつかりながら新たな試みに挑戦する中で、チームが大切にしていたのが「三現主義」です。

Hironaga O.:現場へ実際に足を運び、現物を直接確認し、現実を自分の目で捉える。そうして三現主義を大切にしながら、みんなでプロジェクトを推進しました。

Naoki U.:三現主義を貫くことで、単なるデータではない「活きた」知見が得られます。それは成功だけでなく、失敗も含めてです。そして「クライアントゼロ」として自分たちで試行錯誤するからこそ、実現できたときの達成感や喜びも大きくなると感じます。

こうしてさまざまな課題を乗り越え、2024年4月に導入された顔認証によるID。“手ぶら”で過ごせるオフィスの実現から1年以上が経ち、社員からは「もう前の生活には戻れない」という声が多く寄せられています。

Hironaga O.:出社時に社員証が見つからず冷や汗をかく心配もなく、両手に荷物を持ったままでもスムーズに入場できる──出社から退社まで非常に快適に過ごせるようになったと喜んでもらえています。

私も利用者の1人として、食堂に行くにも備品を借りるにもカードを持参する煩わしさから解放されたので、前の生活には戻れませんね(笑)。

デジタルIDの導入は、社員の利便性向上だけにとどまらないとNaokiは話します。

Naoki U.:物理的なカードが不要になったことで、カードの発行や在庫管理の作業負担がなくなり、コスト削減にもつながりました。また、プラスチックカード自体が不要になるという環境面でのメリットもあります。何より、先進的なオフィスで快適に働けるという経験は、社員のエンゲージメント向上にも貢献すると考えています。

多くの成果を生み出した「NEC丸ごとデジタル IDプロジェクト」。「クライアントゼロ」としてこのプロジェクトを経験したことで、3人がそれぞれに得た学びや気づきがあります。

Naoki U.:自分たちが実際に使ってみて良いと感じたテクノロジーやソリューションは、自信を持ってお客様に提供できるということです。NECだからこそ生み出せた価値を、誇りを持って社会に広げていきたいと思います。

Chisato A.:途中で壁にぶつかっても、課題を一つずつ分解し、そこから何ができるのかを追求すること。それが「クライアントゼロ」に取り組む上で大切だと学びました。そして、今回のような大規模なプロジェクトでは、チーム全体で共通認識を持つことが重要だと再認識しました。

Hironaga O.:失敗を価値に変えるには、なぜ失敗したのかをきちんと分析し、同じミスを繰り返さないことが重要です。そこから得た教訓をメンバーと共有することで、チームとしてナレッジを蓄積し、今後のプロジェクトに活かしていきたいと思います。

人の「幸せ」をつなぎ、パーパスを実現する。仲間と共に、NECだからできる挑戦を。

「クライアントゼロ」として「NEC丸ごとデジタル IDプロジェクト」に取り組み、成長を重ねた3人。この経験を糧に、次の目標に向かって挑戦を続けています。

Naoki U.:将来的にはカード型社員証を廃止し、顔認証によるIDに一本化する構想を描いています。入退場に限らず、これまでカードで行っていた社内のあらゆる手続きを、顔認証だけでスムーズかつセキュアに実現することが目標です。

現在は本社や一部の拠点のみですが、今後はグループ全体へと導入を広げていきたいと考えています。

社内での展開にとどまらず、NECが描いているのは公的IDも含めてさまざまなIDと連携するビジョン。障害者手帳をスマホアプリ化したミライロID と顔認証との連携もその1つです。

Naoki U.:「クライアントゼロ」として、障がいのある社員が快適に過ごせる社内環境の整備に取り組んでいます。顔認証は手を使わずに本人確認ができるため、ユニバーサルデザインとも親和性が高い技術です。

292種類もの障害者手帳がミライロIDで1つになり、さらに顔認証でスマートフォンも不要になる。つまり本人確認に必要な物を1から0に変えられるのです。

障がいの有無に関わらず誰もが快適に過ごせる環境を実現していく──。大きなミッションの達成をめざすDXの実践は、お客様への価値提供にもつながっているとHironagaは話します。

Hironaga O.:NECには、グループ全体で約10万人もの社員がいます。これほどの規模でどのようにDXを実践していくのかは、お客様にとっても関心の高いテーマです。かつて製造業のお客様からマイナンバー制度の導入について相談を受けた際も、私たちの知見をご紹介することで、お客様のDXに貢献できた経験があります。

今後も「クライアントゼロ」として社内変革に取り組み、その成果をお客様の価値に変えていきたいです。

こうした取り組みの先に、NECが見つめている未来があります。

Hironaga O.:私たちが描いているのは、人とデータ、人とサービス、人と人が安全につながることができる未来です。そして人々の「幸せ」をつなぎ、私たちがパーパスとして掲げる「安全・安心・公平・効率という社会価値を創造し、誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現」に貢献したいと考えています。

「クライアントゼロ」を通じ、社会にインパクトを与える仕事に挑戦できるNEC。働く中で感じるやりがいや会社の魅力を、3人は次のように語ります。

Naoki U.:新しい技術で課題解決に挑戦できる機会が豊富にあるのが、NECの魅力です。自分の仕事が社会をより良く変えているという実感が得られるため、モチベーションにつながっています。

また社内システムを扱う立場としては、誰かの「当たり前の毎日」を支えられていることがやりがいです。困った時には手を差し伸べてくれる仲間が必ずいるので、心理的安全性の高い職場環境だと感じます。

Chisato A.:苦労して開発したシステムが実際に利用され、社員から「便利になった」という声を直接聞けるのが何よりの喜びです。私自身も1人のユーザーとして、より良いシステムになるよう改善案を考えながら開発に取り組めることが、やりがいにつながっています。

また、大企業だからこその魅力もあります。多様な組織があり、さまざまな専門家がいるので、課題にぶつかっても社内の誰かが力になってくれます。目的のためにみんなで協力し合えるのも、NECの良さだと感じます。

Hironaga O.:2人が言うように、NECにはみんなで助け合う文化があります。先日私の子どもが生まれた際にも、NaokiさんやChisatoさんをはじめ、チームのメンバーが私の仕事をフォローしてくれたおかげで、妻のもとに駆けつけることができました。

また、当社は「挑戦する人の、NEC。」をHR方針に掲げ、社員の成長を支援してくれる会社です。プロジェクトマネジメントの国際資格であるPMPを受験した際も、会社が費用を支援してくれ、高得点で合格できました。これからもこうした環境を活かし、仲間と共に成長しながら、パーパスの実現に向けて挑戦を続けていきたいと思います。

※ 記載内容は2025年7月時点のものです