経営危機を機に変革に着手し、 2018年にはグループ全社を巻き込む変革プロジェクト「Project RISE」を始動。以来、エンゲージメントも企業価値も向上し、NECは飛躍的な成長を続けています。その過程にどのような困難があったのか、カルチャー変革エバンジェリストの森田 健と、カルチャー変革統括部長の清水 智美が、変革の舞台裏を語ります。

経営危機から始まった変革。日本企業として、再びグローバルで競争力を持つために。

ピープル&カルチャー部門 兼 コンサルティングサービス事業部門の主席プロフェッショナルであり、カルチャー変革エバンジェリストの森田。NECが変革に取り組み始めたのは、経営危機がきっかけだったと話します。

森田:グローバル競争の激化により、2000年頃は5.4兆円だった売上高が10年で半減する危機に陥りました。従来の「モノづくり」から「コトづくり」へと事業転換を進め、社会価値創造型企業へと舵を切りました。しかし、なかなか成果が出なかった。製造業のカルチャーのままだったからです。

事業を変えたなら、それに合うカルチャーに変えなければならない。その気づきから、2018年に「カルチャー変革」に着手することになったのです。

この変革において、森田は外部の専門人材の必要性を認識していました。

森田:当時、私は経営企画本部に在籍しており、IoT分野におけるGEとの提携に携わっていました。協業するなかで、GEの経営手法から学びを得ると同時に、NECとのやり方の違いに愕然としていました。

変革するには、従来のNECのやり方では通用しない。専門的な知見を持つ外部人材が必要だ。そう考え、この仕事を任せられるのはGEの清水さんしかいないと思い、声をかけました。

森田の熱意に応え、NECへの参画を決めた清水。そこには日本の将来に対する強い危機意識がありました。

清水:私はそれまでマーケターとして複数のアメリカ企業で働き、変化の勢いが増す世界における経営を、内側から見てきました。変化とスピードへの対応という点において、日本の大企業と欧米のエクセレントカンパニーの経営力の差は歴然で、日本人として複雑な想いを抱えていました。それでも、年齢や性別を問わず機会を与えてもらえる環境は、キャリアを積むには絶好の場でした。

しかし娘を持って、この子たちの世代が大人になる頃グローバルで通用する日本企業はどれだけ残っているだろうか──という危機感が募り、キャリアの後半は日本の発展に貢献できる企業で働こうと考えるようになりました。

当初はベンチャー企業を検討していたものの、清水は伝統的な日本企業であるNECへの入社を決意しました。

清水:当時の社長、新野さんと経営企画チームは変革を成功させる鍵はコミュニケーションだと考えていました。マーケティングが専門の私は、その考え方に共感しました。

10万人超の社員へ意識変容や行動変容を促すことは、マーケティングと似ています。この理解がある企業なら、私の経験を活かして貢献できる。そう思い、NECへの入社を決めました。

経営陣の覚悟を伝えたダイアログセッション。社員の声を起点にしたカルチャー変革。

変革を進めるために、コミュニケーションを重視するに至った理由。そこには過去の取り組みに対する反省があったと森田は話します。

森田:経営陣は気づいたんですね。事業ポートフォリオを転換し、中期経営計画を策定しても成果が出なかったのは、社員が置き去りにされてきたからだと。社員に行動してもらうには、まず変革のWhyをしっかりと伝えなければならない。そう考え、トップの覚悟と本気度を伝えるべく、社員と向き合って対話することから始めました。

2018年に実施した、トップがグループ社員約1万人と本音で対話するダイアログセッション。清水はそのプロデュースを担いました。

清水:私が入社したのは、「2020中期経営計画」を発表した直後でした。それは、その前の中期経営計画を発表から1年で撤回し、新たに打ち出したものだったのです。

そこまでして変革せねばならない事態なのだから、経営の考え方を、社員に包み隠さず伝える必要がありました。同時に、現場の実態や社員の気持ちを理解せずして変革は進みません。当時のNECには、経営と現場とで、本質的な議論をする文化がありませんでした。体裁の良いコミュニケーションを続けても、時間を無駄にするだけ。今こそ、ファクトを直視して本音で対話できる企業文化を築くべき時、と提案しました。

国内だけで27回実施した社員とのダイアログセッションでは、各回1時間、フリーテーマの双方向対話の時間を設けた。

清水:私はファシリテーターを務め、社員にこう呼びかけました。「長引く業績の悪化で、やりきれない思いがおありでしょう。経営に言いたいこと、聞きたいこと、抱えている思いを何でもぶつけてください。経営陣は、社員の本音に向き合って変革に取り組む覚悟なのです」と。そうやって第三者的な観点から社員の本音を引き出すのは、外部からきた私の使命だと思っていました。

トップの覚悟と本気度を感じ取った社員は、次々と手を挙げ、会社に対する意見を述べました。終了後の匿名サーベイには、1000件以上もの切実な訴えが寄せられました。

森田:それまで、こういう場で社員から意見が出ることはほとんどありませんでしたが、この時は違った。本音で語る経営陣に対し、社員も本音で応えてくれたのです。

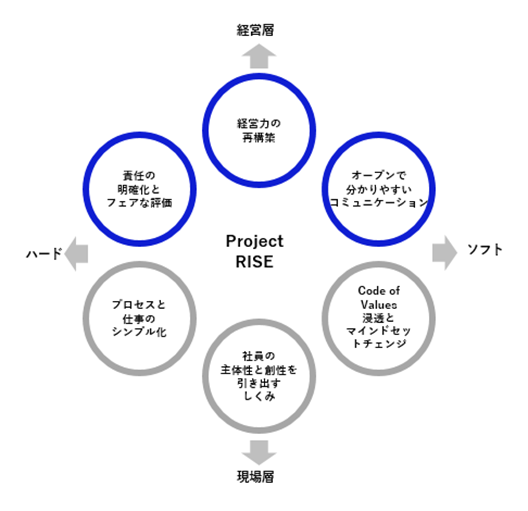

清水:「Project RISE」は、これらの社員の声に基づいて設計しました。問題は、想像以上に根深かった。縦軸に経営層と現場層、横軸にハードとソフトを置いたProject RISEは、全方位で経営の在り方を変える、という経営陣のコミットでもありました。

NECへ1995年に新卒入社し、その浮き沈みを見てきた森田は、当時の心境をこう振り返ります。

森田:それまで何度も変革に取り組んできたものの、結局うまくいかなかった。「Project RISE」の立ち上げ時は、もう後がないという心境でした。私自身、営業としてのキャリアを捨て、「自分がNECを変えるんだ」という意気込みで経営企画本部に異動した経緯があります。とにかく全身全霊でやるしかないと覚悟を決めました。

そうした想いを持つに至ったのは、日本の未来を担う大企業の一社としてNECの責任を感じていたからだと語る森田。

森田:かつて「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われた日本の、世界におけるプレゼンスは弱くなりました。その一因は、NECのような大企業の低迷にあると感じていたのです。NECが変わることは、日本の未来を変えることにつながる。そんな使命感を持って変革に取り組みました。

清水:日本の競争力低下の要因の1つ は、終身雇用を前提に“就社”して以降、会社に身を預け、自らの意志でキャリア構築していないことにあるのではないか、という問題意識がずっとありました。国民幸福度の低さにも繋がっていると思います。主体的にキャリアを設計・選択できる世の中になれば、人々の働く歓びも成長意欲も、労働生産性も高まります。日本の企業経営の、新しい成功例をつくることを目指して、「Project RISE」を設計しました。

透明性を重視するカルチャーへ。経営と社員の信頼関係が構築され、変化した組織。

経営から現場まで、全方位を変える覚悟で立ち上げた「Project RISE」。その推進において重視したのは、透明性でした。

清水:プロジェクトを始動した途端「変革にはもう飽き飽きだ!」という声を何度も聞きました。変革には何度も失敗してきただろう、と言うのです。経営に対する、社員の信頼を取り戻す必要がありました。重視したのは、きれいごとやごまかしを言わないこと。それまでの経営の反省点、現状課題の本質的な原因、データとファクトを示すこと。”官僚的文化”など、社員が「どうせ変えられない」と諦めていたような根深い課題にも次々とメスを入れました。

森田:個人的にこの変革によってNECが大きく変わったと感じるのは、事実を開示するカルチャーになったことです。以前は社員を不安にさせる情報は開示しない傾向がありました。

2018年度に始めたエンゲージメントサーベイの結果も、毎年つまびらかに開示しています。エンゲージメントスコア19%という初年度の結果は、日本企業の平均を下回る厳しいものでした。経営陣はこれを真正面から受け止め、改善策の案とともに社員に説明しました。

透明性とともに、社内における変革の推進力を高めるため、「Project RISE」ではデータを徹底活用してきました。

清水:3カ月ごとに状態を把握する“パルスサーベイ”も始めました。大規模な変革は、目に見える成果がすぐに現れるわけではありません。データドリブンで推進することが大切です。ほんの少しのプラスの変化も、あちこちで同時に起きているのであれば、その取り組みは正しい。データを示し続け、学びやモチベーションにつなげる必要があります。ここでも、事業組織単位のスコアを全社公開しました。

工夫したのは、問題のある組織ではなく、うまくいっている組織にスポットを当てること。成功事例を共有し、他の組織へと横展開できるようにしました。それでも「Project RISE」を始めた初年は、爆発的な変化は起きませんでした。

組織心理学の知見を持つ清水は、「今は耐えるとき」と焦らず構えていたと振り返ります。

清水:人はもともと変化を嫌う生き物ですから、最初に変革を受け入れるアーリーアダプターは少数に留まります。それでも辛抱強く取り組み続けると、先行者の成功を見て、追随する人が増えていく。変革推進理論の定説です。当社のエンゲージメントスコアもこの通りで、はじめは数%しか伸びませんでしたが、3・4年目に急上昇、2024年度には42%まで来ました。

組織は感情を持つ「人」の集合体です。「人」を動かすには、心理学やマーケティングの視点が欠かせません。制度変革や社内コミュニケーションにそれらを取り入れている点は、NECの変革の特徴の1つとなっています。

こうした取り組みの結果、目標を超える勢いで企業価値を向上させたNEC。その要因について、森田は次のように見解を述べます。

森田:変革施策の内容も重要ですが、それを実行する土壌ができていなければ成功しません。土壌とは、経営と社員との信頼関係です。経営が本気で変革に向き合い、その姿勢が社員に伝わると、自然と組織内に変わろうとする力が生まれるのだと思います。

攻めの戦略を描き、社員一人ひとりの力を活かして実行。再び世界をリードするNECへ。

「Project RISE」がスタートして8年目。数々の変革施策によって、新しい経営のための基盤が整ったと森田は話します。

森田:事業面の大きなポートフォリオ変革を行ったわけではありません。経営からの継続的な発信、働き方とオフィス改革、ビジネスインフラのリノベーション、データドリブンの意思決定など、地道な改善の積み重ねでした。それでも過去最高益を毎年更新できるほどに、体質改善ができた。だから今のNECには伸びしろしかないと感じます。

カルチャー変革の目的は、NECを再成長させることです。経営の基盤が整ってきた今、NECは事業のさらなる成長に向けて戦略を描き、実行すべきフェーズを迎えています。

変革の基盤整備を「RISE1.0」として、「RISE2.0」では、経営からの発信を強化するとともに、FP&AやHRBPの配備などコーポレート改革が進みました。今年度(2025年度)からは「RISE 3.0」として、事業部門単位での「経営力の変革」にフォーカスが当たります。

清水:人事制度の改革が進み、いわゆるジョブ型人材マネジメントも可能になりました。「適時適所適材」で、事業の成長を支える経営の仕組みが整ったのです。「RISE3.0」でめざすのは、これまで整えてきた経営基盤を活かした事業成長を実現すること。その皮切りに、全社共通の戦略策定テンプレートを導入し、全部門長が今までにない解像度で事業戦略を策定しました。

戦略策定とはつまり「やめること」と「やることの優先順位」を決めることです。部門長にとっては重い決断も迫られる責務ですが、これにより、人材や資金をより効果的に活かせるようになります。部門長たちは、ビジョンや戦略の考え方、そこに込めた思いを社員に伝えることにも熱を注いでいます。戦略に共感し、自らの選択として事業参画する社員を増やすことで、情熱的に自走できる組織への変革をめざします。

森田:NECは長年SIerとして、顧客の要求に応えるビジネスモデルでした。そのため、能動的に自社の戦略を描き、展開する力が鍛えられてこなかった。「RISE3.0」を通じ、自ら戦略を構想し、実行する力を組織全体で高めていくことがこれからの課題です。

今はまだ変革の3合目程度にすぎない──めざす地点に到達する鍵は、「人」の力にあると清水は話します。

清水:未来を変える戦略も、優れた技術もイノベーションも、「人」からしか生まれません。社員一人ひとりの才能をどれだけ開花させられるかが重要です。年齢やバックグラウンドを問わず、個人の創造性や潜在能力を引き出す仕組みは整いました。これからは、NECの眠れる獅子や、新たに加わってくださる多様な社員たちが、それぞれの個性と能力を存分に発揮していくフェーズ。それが実現できれば、NECは再び世界をリードする存在になれると信じています。

※ 記載内容は2025年5月時点のものです