創業から120年以上の歴史を持つNEC。過去には経営危機に直面し、企業の存続をかけて数々の変革を推進してきました。その中核にあるのが、社員の力を最大限に引き出す人的資本経営の取り組みです。「人」が主役となる組織づくりへの想いや、変革の現在地について、CHROの堀川 大介が語ります。

株価100円割れから時価総額5兆円へ。社員1万人との対話から始まった変革の軌跡。

2010年代、NECは創業以来最大の危機に直面していました。株価は100円を割り込み、かつて世界トップシェアを誇った半導体や、個人向けPC、携帯電話といった主力事業の見直しを迫られたのです。NECの存在意義とは何か──経営層が一堂に会し議論を重ねる日々が続きました。

その中で生まれたのが、主力事業をモノづくりからコトづくりへと転換し、「安全・安心・公平・効率という社会価値を生み出す」というビジョン。これは、現在のパーパスにつながっています。当時はまだ、SDGsやESGといった概念が浸透していなかった時代。社会課題の解決やサステナビリティなどの重要性をいち早く認識し、先見的なビジョンを打ち出すことはできました。

しかし、理想を掲げるだけでは現実は何も変わらず、数年間は成果が出ない状況にもがき続けました。「誰が中期経営計画を実行するのか──」。その答えが「社員」だったのです。

2018年、社員の力を最大限に引き出す「実行力の改革」に踏み出します。変革の柱はコミュニケーション改革、働き方改革、人事制度改革の3つでした。

コミュニケーション改革の第一歩は、社員の声と徹底的に向き合うことでした。経営トップである社長自らが約1万人のグループ社員と直接対話するという、従来のNECにはない取り組みです。現場からは、「NECは大企業病」「内向き体質」「スピード感が乏しい」などといった厳しい声が飛んできました。

そうした声を真摯に受け止め、社員が変化を実感しやすい働き方改革やオフィス改革から取り組み始めました。社員の声が確実に経営に届いているという実感を持ってもらうことで、会社に対する信頼を取り戻そうとしたのです。

人事制度改革においては、何より多様性を大切にしました。同質性の高い組織では、グローバル競争には勝てない──この強い危機感から、経営に関わるキーポジションに外部人材を採用。グローバル企業からプロフェッショナル人材を招き入れ、新しいマネジメント手法も導入していきました。

キーポジションへの外部人材の採用は、それまでのNECでは考えられなかった決断です。1992年に新卒入社して以来、ずっとNECで仕事をしてきた私自身も前例のない人事に驚きました。期待があった一方、伝統的な日本企業であるNECを本当に変えられるのかという疑念があったのも事実です。

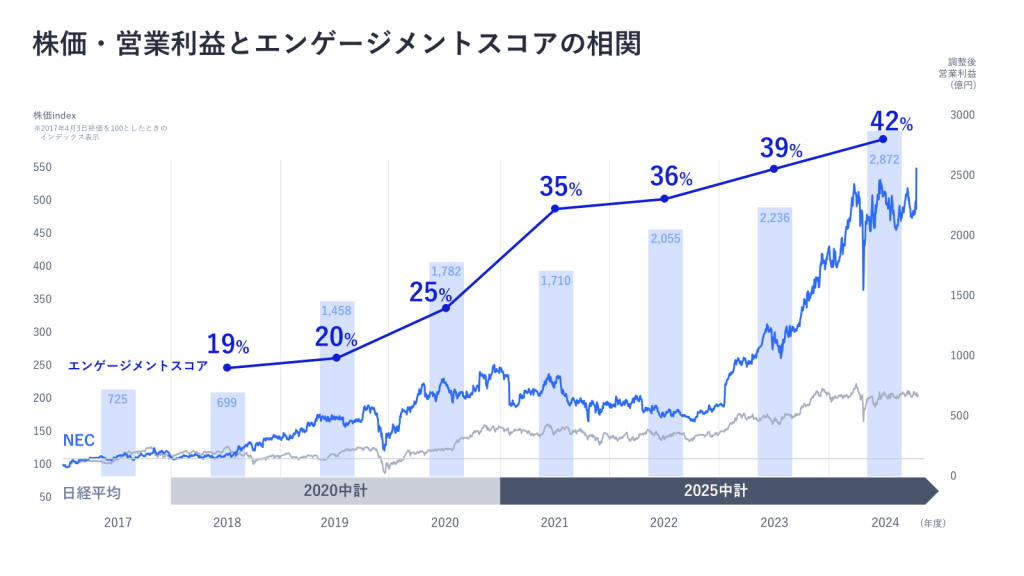

しかし結果的に、多様性が変革のドライバーとなり、愚直に施策を推し進めることで、低かったエンゲージメントスコアが上昇し、業績も回復し始めます。現在は時価総額5兆円を超え、市場からも評価されるようになりました。それでも、変革はまだ道半ば。人の力を最大限に引き出すという挑戦は、まだ始まったばかりなのです。

「人」を活かす仕組みづくりへの信念。ジョブ型の本格導入で、社員の力を解き放つ。

私は2023年4月にCHROに就任しましたが、以前からずっと人事の仕事がしたいと思っていました。その原点は、2010年代にあります。

当時、経営企画部門に在籍していた私は、パーパスの再設定や新たな中期経営計画を策定するだけでは変革は実現できないと思っていました。なぜなら「人」が置き去りにされていたからです。社員がどれだけ頑張っても報われない、評価されない現状のままでは会社は変わらない。人事制度を改革して、「人」を活かす仕組みをつくる必要があると考えていました。

とくに課題と感じていたのは、「人」を管理していたことです。当時はリスク回避を重視するあまり、遵守しないといけないルールが多すぎました。管理されると指示された通りにしか動けなくなり、社員の創造性を奪ってしまいます。

本来、人事は管理型ではなく支援型であるべきです。大切なのは、社員のやりたいことを引き出し、その実現を支えること。そうして一人ひとりの多様性を活かせる会社へと変えるためにも、人事のポジションに就きたいと思ったのです。

念願がかなってCHROに就任してからは、長年抱いてきた「人」を活かすことへの信念を貫き、ジョブ型人材マネジメントを導入するための制度や体制を整えることに力を注いできました。NECでは2024年度からジョブ型人材マネジメントを本格導入し、ようやく「人」を活かすための環境が整ったと感じています。つまり、本当の勝負はこれからです。

ジョブ型人材マネジメントの狙いは、社員一人ひとりの力を最大化することにあります。活用の仕方を間違えると、ジョブディスクリプションに書かれた通りにしか動けない社員を生み出してしまう可能性もあります。大事なのは強いスポーツチームのように、目的に向かって協力しながらも、一人ひとりが各ポジションをめぐって競い合える組織をつくることです。

個々の力を最大化させて真に強いチームを育てるには、優秀な監督が必要になります。ピープルマネジメントに長けたリーダーを育成・獲得していくことも、今後の大切なテーマです。

2018年に「実行力の改革」に取り組んで以来、NECは毎年の予算を達成できる「負けないカルチャー」を築いてきました。これから私たちがめざすのは、「勝ち続けるカルチャー」への転換です。「勝ち続けるカルチャー」を持つ強い組織には、優秀な人材が自然と集まるもの。人材の獲得から育成、活用に至るまで、もっと一人ひとりが持つ可能性を解き放ち、強い組織をつくっていかなければなりません。

社内で約5,000人の流動が実現。ジョブ型人材マネジメントにより「適時適所適材」を追求。

ジョブ型人材マネジメントの導入にあたっては、組織構造の見直しからITシステム、関連する人事制度すべてを段階的に整備してきました。その結果、初年度からNEC社員2.2万人のうち、4分の1にあたる約5,000人(※)が流動しました。これだけの人数が、戦略に応じて、より高いパフォーマンスを発揮できるポジションに就いたのだから、業績はさらに向上していくと信じています。

※ 新卒採用686人とキャリア採用662人を含む

人材の流動性が加速したのは、2018年の人事制度改革で導入した評価制度「9ブロック」も関係しています。業績とバリューの2軸で評価する仕組みで、各自のジョブに合わせて明確に目標を設定し、その達成度に応じて納得感のある評価をめざしています。

業績評価だけではなく、NECグループが共通で持つ価値観であり行動の原点である「NEC Way」も重要な評価軸です。「視線は外向き、未来を見通すように」をはじめとする行動基準は、従来の「内向き体質」や「スピード感の欠如」といった課題の裏返しであり、ありたい姿として設定されました。その実践度合いについても評価を行っています。

高評価の人材には、より高いポジションへの挑戦を促し、課題感のある人材にはより実力が発揮しやすい配置を検討してもらう。そうして組織の新陳代謝を高め、「適時適所適材」の実現をめざすことで、ベストチームの構築を追求し続けています。

評価が変われば配置が変わり、配置が変われば挑戦が生まれます。一人ひとりのポテンシャルを信じているからこそ、年功序列も完全に廃止しました。新入社員でも意欲があり実力があれば高度なポジションに挑戦できる仕組みを整え、実際に新卒入社して5年目の20代管理職も誕生しました。女性が管理職として活躍する姿も当たり前になり、男女比の改善も着実に進んでいます。

こうしてジョブ型の導入による成果はある程度出ていますが、これからさらに大きな成果を出せるかどうかは、チームをマネジメントするディレクターの腕にかかっています。そこで私は2カ月間かけて、約1,000人のディレクターと直接対話しました。

「ジョブ型の目的はNECが勝つためであり、ディレクターへの期待は、チームの勝ちに向けてジョブ型を活用し、強いチームをつくること」──と直接伝えました。するとディレクターは、チームを最強にするために人材をどう配置してどう活かすべきか、自ら考え動き始めてくれています。制度を整えるだけでは、変革は実現しない。事業を担う現場の「人」が変わってこそ、組織は変わっていきます。

社員の主体性を大切に。「選び・選ばれる」関係を築き、世界トップをめざす。

「実行力の改革」から7年。NECの企業価値は大きく向上し、社員のエンゲージメントスコアも2018年度の19%から、2024年度には42%まで上昇しました。とはいえ、まだ満足できる状況ではありません。

次の成長ステージをめざすには、社員の力をさらに引き出す必要があります。最大の経営資本である「人」の力が活かされてこそ、真にグローバルで競争力のある企業になれると思っています。

その上で重要なのは、事業ドメインをどこに設定して何で世界トップを狙うのか、NECとしての「勝ち」を定義することです。会社全体だけでなく、事業単位や組織単位でしっかりと「勝ち」を定義して全員で共有しなければならず、そこにはナラティブなコミュニケーションが求められます。何のために戦い、どうやって勝つのか、勝つことでどんなメリットがあるのか。それを社員が理解して行動してこそ、真のエンゲージメントが生まれます。

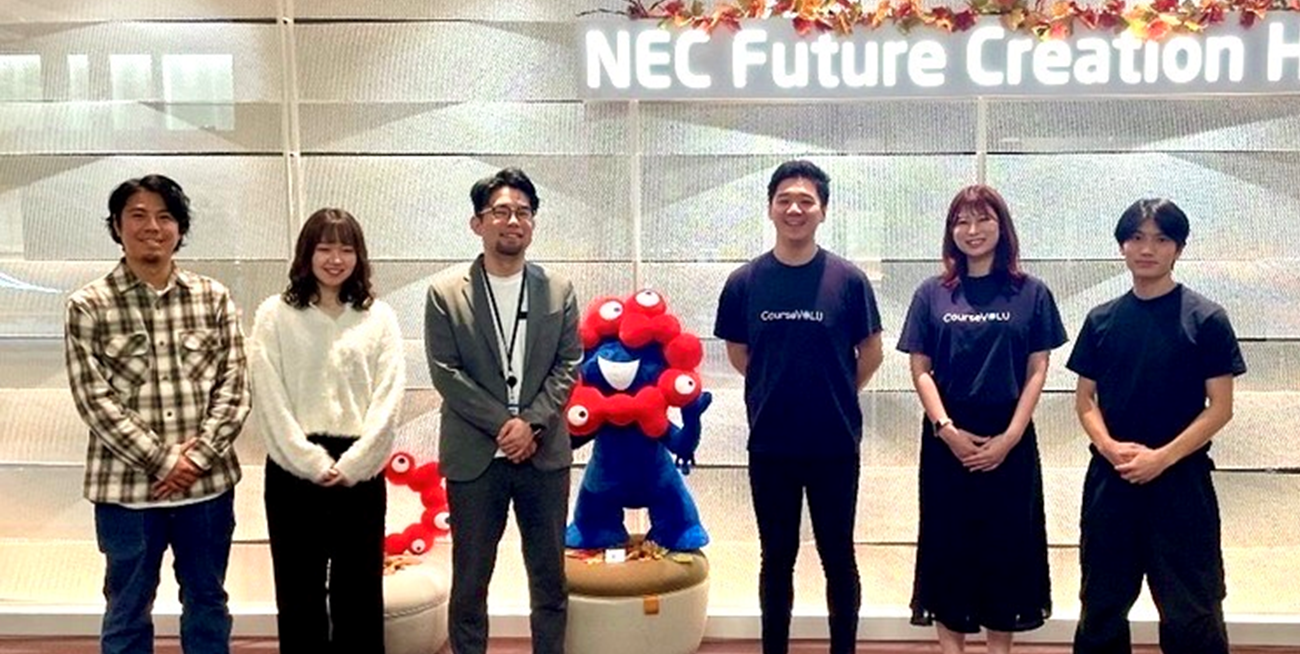

また、社員の自律を促す取り組みも欠かせません。とくに若手の活用と育成において大切にしているのは、手挙げ制です。手を挙げる人には、どんどんチャンスを与えます。その一例として、役員が新入社員から学ぶリバースメンタリングプログラムがあります。

初年度は600人中80人希望し、35名が参加。今年度は800人中260人まで希望が増え、参加は79人となりました。役員の数が足りないほどの盛況ぶりですが、手を挙げた社員には絶対に報いたい。だから私自身も参加していますし、統括部長クラスにも入ってもらい直接話せる機会を設けています。

若手のうちからこうした経験をする意義は大きく、相手の役職を気にせず自分の意見を言えるようになります。また入社2年目以降も、実践を通じたスキルアップの機会を提供し、自らチャレンジするマインドを育てています。

ほかにも社員の自律を促す取り組みを進めていますが、まだ十分とは言えません。従来の階層別研修のように、与えられて学ぶのでは自律性は育たない。社員が自分のキャリアに必要な学びを、自分で選択できるようにならないといけません。

そのために大切なのは、社員に対して問いかけ続けることです。「あなたがやりたいことは何なのか」と。上司から毎日のように問いかけ、仕事への想いを口に出してもらう。すると自分の意思で仕事をしているという実感が湧き、エンゲージメントもさらに上がっていくはずです。

それは、NECと社員が「選び・選ばれる」関係になることにもつながります。選ばれる企業としてNECにしかない強みとは、「海底から宇宙まで」を支える技術力です。海底ケーブルと衛星を持ち、サイバーセキュリティやAI技術を駆使できる企業は、世界でもNECしかいません。

そして私たちには、126年にわたって社会インフラを支える中で築いてきた信頼と、絶えずイノベーションを追求するDNAがあります。不安定な社会情勢において、信頼と技術力で世界をより良い方向に導いていく。そんな未来を、NECを選んでくれた社員と共に必ず実現していきたいと思います。

※ 記載内容は2025年6月時点のものです