女性の就労率が年々増加するなか、働き方をめぐるフェーズにも変化が現れている。

これまで求められてきた「働きやすさ」に加え、昨今重要視されているのが「働きがい」だ。

企業には、制度設計や環境整備だけでなく、女性たちが自分らしく成長意欲をもって働くための施策が求められている。

女性たちが真に自分らしく活躍できるのは、どのような条件を備えた企業なのだろうか。ジャーナリストの浜田敬子氏と、NECでI&D(インクルージョン&ダイバーシティ)をリードする繁沢優香氏に聞いた。

コロナ禍以降、日本企業の女性活躍で変化したのは

──コロナ禍以降、日本の働く女性を取り巻く環境はどのように変化しましたか?

浜田:残念ながら、劇的な変化はありません。厚生労働省の「雇用均等基本調査」によれば、役員を含む課長職以上の女性比率は2020年度以降12%台で推移。令和2年から5年の3年間で係長職は18.7%から19.5%、課長職は10.8%から12.0%と微増していますが、部長職は8.4%から7.9%へ減少しています。

ただ、いまだに男性中心の業界慣行が残り、女性活躍推進に反発を持つ人が多いような企業でも、ダイバーシティに関する研修などで呼んでいただく機会が増えてきました。課題意識は高まっていると感じます。

──NECでは女性の働く環境に変化は起きていますか?

繁沢:NECは現在、第三の創業期ともいえる大きな変革期にあります。

従来のメーカーやシステムインテグレーターというビジネスモデルから、お客様や社会のDXを加速する価値創造型企業へと変革を遂げています。

以前はものづくり系の老舗日本企業に多い、理系出身の男性技術者が多く、男性意見の判断が中心となった企業でした。しかし深刻な経営危機に陥り、経営陣が必死に這い上がろうとイノベーションの源泉となる多様性の実現に着手しました。

そして「多様な人のチカラとテクノロジーによって、NECの公平・公正の方針に基づき、新たな社会価値を創造し続ける」というゴールを掲げ、I&D(インクルージョン&ダイバーシティ)と、その柱のひとつとしてジェンダー平等を推進するべくChief Diversity Officer(以下、CDivO)を設置しました

繁沢:ほぼ1桁台で変わらなかった女性の管理職比率は、2024年度でようやく10.2%に。女性従業員比率は21.6%、役員に占める女性・外国人比率は16.9%へと変化し、まだまだの数字ながら順調に増加しています。

女性採用にも積極的に取り組み、新卒採用の女性比率は4割近く。キャリア採用でも女性の中途入社が年々増加しています。

浜田:日本企業は変化が苦手ですが、一方で計画を立てればコツコツと着実に推進していくという傾向もあります。DEIやI&Dが中期経営計画書に載ったりすると、それらが事業目標と同レベルであるという空気が社内に生まれるんですよね。

繁沢:とてもよくわかります。NECでは、2025年度末目標として女性従業員比率を30%、役員に占める女性・外国人比率を20%、女性管理職比率を20%にすると明示。2024年度からは、具体的な目標数をKPIとして各ユニットに設定しました。こうした数値目標はとても効果的でした。

浜田:2025中期経営計画では、人・カルチャーの変革も目指していますよね。2024年4月から本格導入されているジョブ型人材マネジメントは、女性のキャリアデザインと相性がいいと思っています。

メンバーシップ型で年功序列の、日本企業特有の遅い出世構造は、ライフイベントと昇進などの時期が重なりがちな女性には不利な傾向がある。年齢や性別に関係なく適材適所で人材を配置するジョブ型だと、例えば「将来出産したいから早めに頑張りたい」など、自ら手を挙げてチャレンジすることができ、主体的にキャリアを考えることができます。

制度だけでは女性の「働きがい」は生まれない

──女性の働き方をめぐる変化のひとつとして、昨今「働きがい」が重視される傾向があります。このために企業はどういった支援ができるでしょうか?

浜田:女性が働きがいを持つためには、均等支援とキャリア支援が必要です。

2000年頃から、多くの日本企業が育休制度や短時間勤務制度など、子育てや介護などとの両立支援制度を熱心に整備してきました。中には育休を6年取れる企業まで出てきました。これは「働きやすさ」への支援ですよね。

ただ、女性がそれらを活用すればするほど、昇級や昇進が遅れ、最終的にはリーダー的なポジションにつけず、男女の生涯賃金格差にもつながる。それでは女性は、働きがいは得にくいです。

自身の成長に合わせて評価されないという状況はモチベーションを維持することも難しいと思います。

これからは、両立支援制度をこれ以上手厚くすることではなく、男女均等に取れるように支援すべき。女性に家事、育児、介護などの負荷がかかりがちな状況を打破しないと、女性はキャリアに時間も気持ちも割けないのです。

繁沢:おっしゃる通りです。キャリア支援についてはどうお考えですか?

浜田:キャリア支援として必要なのは、「期待」をし、「機会」を与え、「鍛える」の3Kだと考えています。

育休後、1、2年で辞めていく人たちの多くが口にしているのは「頑張って職場復帰して必死で日常を回しているのに会社からは期待もされず、何のために働いているのかわからなくなった」というセリフです。

働きがいとは、実力よりも少し難易度の高い仕事にアサインされ、それが達成でき、自分は少しでも成長できたと実感したときに感じられるものです。

例えば、育休から戻ってきた人には、「たとえ短時間勤務でもこの仕事はできると思うよ」「リモートを組み合わせたらフルタイムに戻れない?」と期待の声がけをしてあげてほしい。

事情には配慮しつつ同時に鍛えるのは、期待の裏返し。私がこれまで取材してきたなかや見聞きする調査でも示されているように、男性であれば見込みがあれば早い段階で期待され、能力より半歩ほど難易度の高いところにある機会に抜擢される傾向はありますよね。

繁沢:そうしたキャリア支援が女性の働きがいにつながるためには、女性のキャリア構築について当事者と周囲が納得感を持っていることも大切ですよね。

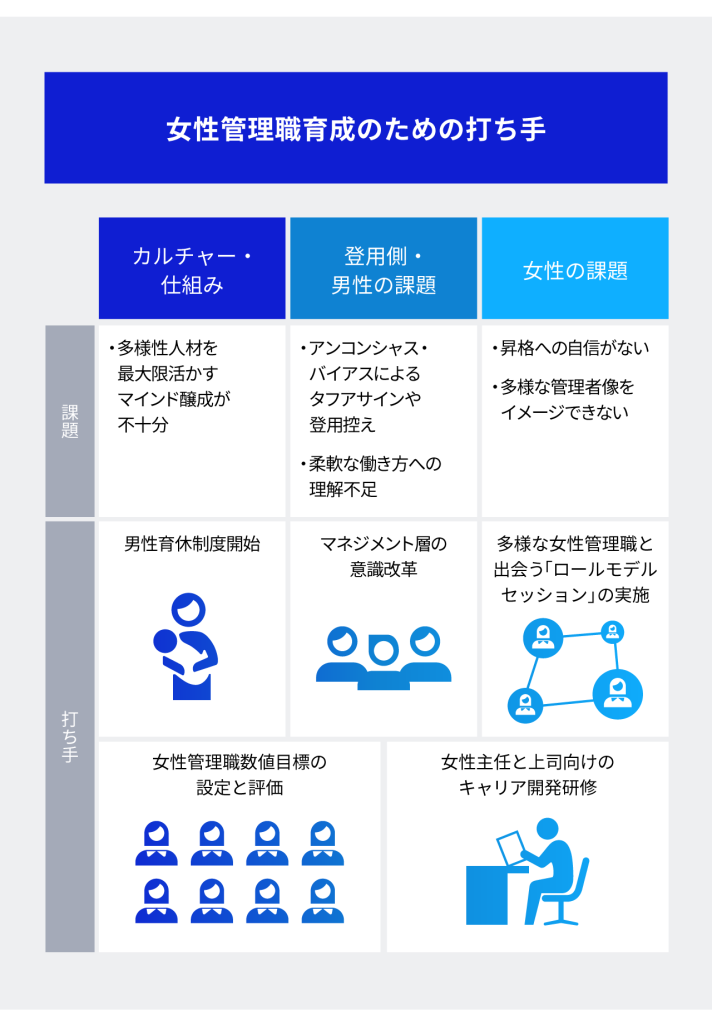

繁沢:NECでは意思決定層における多様性の向上を目指していますが、例えば女性の管理職登用も、「今ダイバーシティや女性活躍推進が必要なのだ」とトップと中間管理職の上司層、候補となった女性たちのすべてが納得していないと難しいと感じます。

そのため、NECの女性管理職候補を対象とした育成プログラムでは、トップと中間管理職の上司層、そして候補となった女性従業員に対する教育を整備。女性が自分らしく働ける環境作りと、マインドチェンジできるためのプログラムを実施しています。

浜田:納得感がないと、男性からも女性からも「逆差別だ」「なぜ女性だけを集めるのか」という反発の声が上がったり、女性が自信を持てなかったりしますよね。

女性が働きにくくなるだけでなく、数合わせのためだけに本人も周囲も望まない昇格をさせることにもなってしまいます。

人事制度改革運用の要は「中間管理職」

繁沢:そうしたミスマッチを防ぐためにも、昇格させる側の上司もKPIのためではなく「納得感」を持って女性を登用することが大事です。

浜田:私は「制度より風土、風土より上司」と言っているのですが、人事制度改革運用の要は中間管理職なんですよね。

どんなにいい制度があっても、それを運用する上司によっては使いづらくなってしまいます。

繁沢:私たちの場合、まず風土を醸成する点においては、社長の森田隆之が自分の言葉で経営について語ったり、社員と直接対話したりする「CEO Town Hall Meeting(タウンホールミーティング)」を就任以来、毎月開催するなど、ダイバーシティも含めた経営陣の考え方を伝える努力をしてきました。

その結果、2020年に私が入社した頃よりも、役員とそれ以外の社員の距離が近づいていますし、ダイバーシティこそがイノベーションの源泉であるという経営陣の考えが浸透していっている実感があります。

上司側の意識改革も注力しており、女性管理職候補の育成プログラムでも、当事者が受ける研修の前にその上司向けのマインドチェンジ研修を実施しています。

そのうえで、当事者の女性たちには、女性が自身のキャリアについて考える必要性を理解し、この先の働き方をイメージできるように年齢や経験などが異なる女性管理職に登壇してもらう「ロールモデルセッション」をキャリア研修の最初に実施しています。

浜田:当事者の女性たちも、火がつくと変わっていきませんか?

繁沢:そうなんです。最初は「なぜ女性だけ集めるのか」「なぜ今更こんなことを」と質問してきた女性たちの顔つきが、数カ月のうちにどんどん生き生きとしていく。

女性役員たちにもコメンテーターとして研修に参加し、質疑応答タイムを設けるなどして女性の不安に寄り添ったり、背中を押してもらったりしています。

一部のプログラムでは最後にプレゼンをしてもらうのですが、私たち役員はその内容に驚かされます。

また、練習を一緒にしてきた上司層、チームメンバーたちは、その人の一生懸命さや能力の高さを実感し、「みんなで頑張って管理職に上げなきゃいけない」というモチベーションになるんですよね。

「楽しく働くためにチャレンジしよう」

繁沢:実はかつて、草の根運動として社内の女性たちと対話していたときに「言われた仕事をして、ある程度の給料をもらえれば満足。子どもの塾代のために働いています」と話す方が少なくはなく、ショックを受けたんです。

当時の彼女たちは、キャリアアップをしようとする意欲があまりなく、パートナーが病気になったり、万一離婚したりという想定もなかった。でも、それは彼女たち自身のせいではなく、構造側の問題も多分にあったはずです。

浜田:キャリアに関する女性の意欲の有無は、個人の問題というより、環境の影響が大きいと思います。

繁沢さんの前職の外資系企業は、女性自身が意欲的にキャリアを積み、今や各企業に女性役員を輩出しています。しかし別の企業には、彼女たちと同じ大学で同じ教育を受けたけれど、「キャリアアップへの意欲はない」と思い込んでいる女性たちがいる。これは、企業のカルチャーや環境が女性たちの意識に影響を与えているということでしょう。

繁沢:そう考えられると思います。

繁沢:私たちは環境整備の一環としても、女性たちに「人生の半分を仕事で費やすことになるのだから、楽しく働くためにチャレンジしよう」と話したり、産育休を取る女性たちには「職場復帰をしてからも前向きに働けるよう、産育休中でも世の中の動向にアンテナを立て、態勢を整えてみては」と伝えたりしています。

今はかつてのようなことはなく、ジョブ型の働き方で専門性を高めると同時に、キャリアについて考える仕組みを整えているので、女性たち自身もキャリア形成の意識が変わってきています。

そして昇進した人たちに対しては、性別を問わずですが、ひとつ上の職位の目線で働くことにチャレンジしてほしいと伝え、ストレッチな目標を設定します。

それが周囲に自分が昇進したことを納得させる材料になるし、部下を引っ張っていく力にもなる。本人の次の昇進への準備にもなりますよね。

──第5次男女共同参画基本計画において目標とされている「大企業における女性管理職比率30%」の目標達成まであと5年です。目標達成までのエンジンを加速させるため、日本企業がこれからやるべきことは何でしょう?

浜田:ダイバーシティの推進に成功している企業は、経営戦略に位置付けていたり、性別、年齢に関わらず誰もが働きやすくチャレンジしやすい環境を作ろうとしていたりしますね。

人事制度の中で女性だけを対象にテコ入れをする必要はあるのですが、それだけだと若手の男性などからも不満が出てしまいます。

繁沢:それに加え、企業としてダイバーシティについて横断的に考えることも必要だと思います。

私たちは2019年にI&Dの専門部隊を作ったのですが、それまで各部署でばらつきがあった女性施策を、採用から育成、キャリア構築まで戦略的に取り組めるようになりました。CDivOである私がイントラネットでメッセージを出すこともあります。

また、NECは2030年までにTOPIX100の取締役会の女性役員比率を30%にすることを目指す組織「30% Club Japan」に参加していますが、他企業の例を見ても、経営層が支店長や工場長に女性を抜擢する勇気を持っていないと、女性側も自信が持てずチャレンジできないことがわかります。

一方で、「やってもらったら能力があって結構やれる」という声は数多く聞きます。

浜田:NECには、ぜひ日本の老舗企業のお手本になってほしいですね。

大企業、上場企業による人事制度の変革やダイバーシティの推進が社会に与えるインパクトは少なくありません。

大きな企業で、複数人の女性トップを輩出したり、女性役員や管理職の比率が大幅アップしたりという例が増えれば、社会の風景が変わり、次世代の女性たちがその未来を描けるようになりますから。

繁沢:私が外資から日系企業に転職してきた理由のひとつは、日本の女性の活躍推進に貢献するためなんです。

女性リーダーを輩出し企業や社会の景色を変え、次世代の女性たちに多くの選択肢を提示できるように、これからもI&Dの推進に邁進していきたいです。

※本記事は、NewsPicksに掲載された記事の転載です。