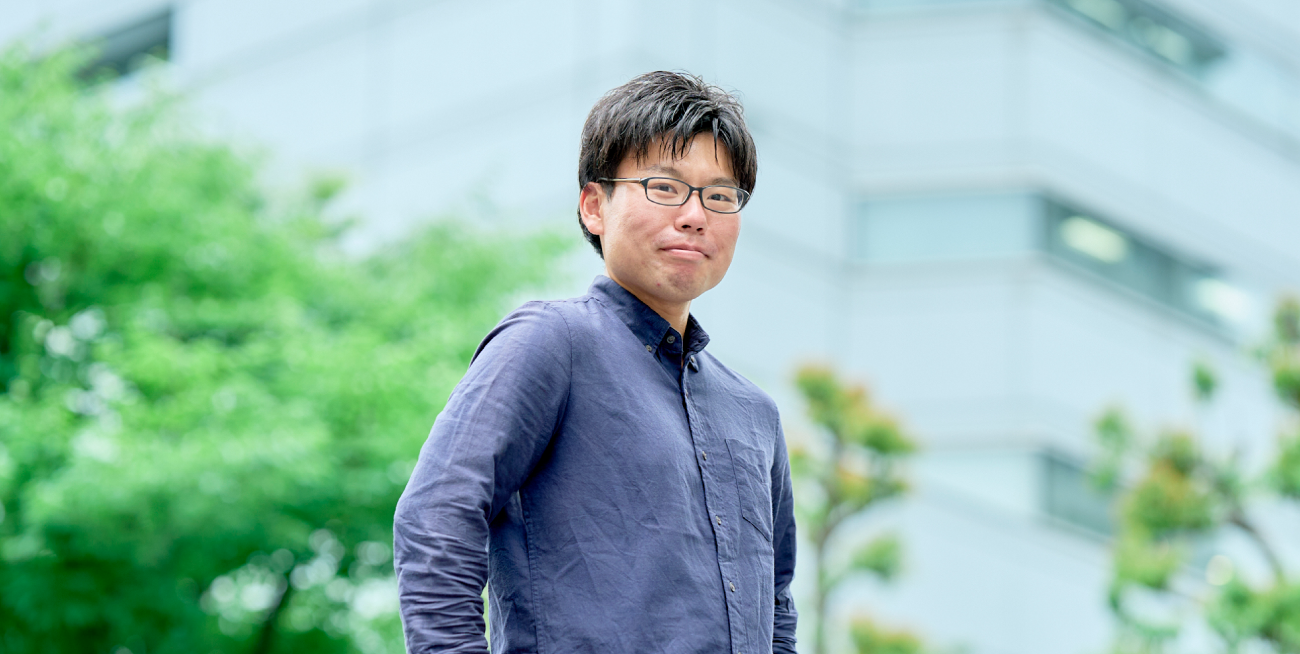

2020年にNECへ新卒入社したDaisuke K.。海洋システム事業部門で技術職を経験した後、現在は海底ケーブルプロジェクトの品質保証を担当しています。「縁の下の力持ちとして社会インフラを支えることがやりがい」と話すDaisuke。新たな業務への挑戦を通じて重ねてきた成長の軌跡をたどります。

プロジェクトの各フェーズを管理。QCDRの観点から海底ケーブル事業を支える品質保証。

海底ケーブルは、計画から敷設まで2~3年をかけて進める大規模なプロジェクトです。設計や製造、局舎の建設など、いくつもの工程を経てようやく完成します。そうしたプロジェクト全体のプロセスを管理する役割として、私は海洋システム事業部門で品質保証を担当しています。

具体的には、計画から敷設までの各プロセスにおいて、QCDR(Quality、Cost、Delivery、Risk)の観点から「フェーズレビュー」を行うことが主な業務です。

「フェーズレビュー」は、プロジェクトを細かいフェーズに分け、次のフェーズに進行して問題ないかどうかを判断する取り組みで、今年4月から導入されました。品質のさらなる向上や開発コストの削減を目的として運用を推進しています。

海底ケーブルの特徴は、25年という長期にわたって品質を維持できるよう設計されている点です。海底では、漁業活動による損傷や船舶のアンカーによる切断といった外的リスクに加え、中継器の故障や光ファイバーの経年劣化など、さまざまなトラブルが想定されます。これらすべての要因を踏まえたうえで、海底ケーブルシステムは設計されています。

その設計が意図通りに実現できるように支えることも、品質保証の重要な役割です。各機器の設計や性能に関する承認プロセスの確認をはじめ、工事にともなう国内外の許認可手続きが適切に進んでいるかどうかなど、各フェーズでの厳格なチェックが求められます。また、個々の作業だけでなく、システム全体の構成や仕組みを深く理解し、プロジェクトを俯瞰的に見て全体のコストを管理する視点も必要となります。

こうした役割を通じ、日常生活に欠かせないインフラを支えられることがやりがいです。国際通信の約99%を担う海底ケーブルを通じ、世界の通信を支える「縁の下の力持ち」として、社会に貢献できることに喜びを感じています。

海底ケーブル事業に強みを持つNECへ。技術職から品質保証への挑戦を通じて成長。

私は大学院で宇宙物理学の博士号を取得しました。自身の専門性を活かせる会社を探して就職活動を行っていた中で、魅力を感じたのがNECです。宇宙物理学も海底ケーブルも、光を扱うという技術的な共通点があります。それが海洋システム事業部門を志望するきっかけとなりました。

NECは、海底から宇宙まで幅広い事業を手がけていることが強みです。その中で、海底ケーブル事業における国内唯一のトータルシステムサプライヤーであることも、入社を決めた理由の1つでした。

入社後は、海底ケーブルの基盤技術を扱う部署に配属され、技術職としてデバイスや光ファイバーなどの性能評価に従事しました。他にも、お客様向けに伝送デモンストレーションを行うなど、技術実証を行う重要な役割も担いました。

そこで約4年半の経験を積んだ後、昨年10月に品質保証部門へ異動して今に至ります。まったく新しい分野へのチャレンジですが、プロジェクトを管理する上では技術的な専門知識も必要です。その点においては、技術職として培った知見が活かされていると感じます。

一方で初めて経験する業務がほとんどのため、自分で新たな知識を身につけつつ、わからないことは周囲の有識者に質問しながら理解を深めています。現在の部署は、穏やかでコミュニケーションが取りやすい雰囲気があるため、困ったことがあれば相談がしやすい環境です。

こうした環境を活かしながら、品質保証として求められるさまざまなスキルを日々養っています。中でも重要なのが、コミュニケーションスキルです。品質保証の仕事は、プロジェクトマネージャーを中心として人と関わる機会が多くあります。そのためそれぞれの業務状況に配慮してスケジュールを組むなど、以前より調整力が身についたと感じています。

未経験から挑戦したプロジェクト。試行錯誤を重ね、「フェーズレビュー」の導入を実現。

品質保証を担当するようになり、最初に手がけたのが「フェーズレビュー」を導入するプロジェクトです。品質保証の部署には多様なバックグラウンドを持つメンバーが集まっているため、メンバーの知見を活かしつつ、他部署の力も借りながら各フェーズにおける規定づくりに取り組みました。

その中でとくに大変だったのは、工事に関するフェーズレビュー実施規程の作成です。海底ケーブルの始点と終点に設置する局舎の建設や船会社との契約、工事手法など、私にとっては未知の分野のため、ゼロから知識を習得しなければなりません。また「フェーズレビュー」の担当メンバーは全員が技術畑出身ということもあり、工事に関する規定づくりはすべて手探りの状態でした。

そこでまず取り組んだのが、工事の全体像を把握することです。工事関係者に資料を提供してもらい、何度もヒアリングを重ねました。そして工事の計画から設計、実行に至るプロセスについて細かく質問し、契約書や工事計画書などの文書を確認することで理解を深めていきました。

こうしたプロセスを経て、今年4月に「フェーズレビュー」の導入が実現しました。新たな規程に基づいてプロジェクトが進行している様子を確認でき、目的の第一段階は達成できたと感じています。今後はプロジェクト全体の品質向上やコスト削減、リスク低減という本来の目的を達成できるように運用していくことが重要です。継続的な取り組みを通じ、成果を追求していきたいと思います。

技術職から品質保証に変わり、新たな知識の習得に苦労しながらも成長を実感しています。とくに大きいのは、海底ケーブル事業全体を把握する力が養われたことです。以前は自分が担当する技術領域のみに集中していましたが、今はコストやリスクを考え、プロジェクト全体の収益性を意識できるようになりました。

海底ケーブルのプロジェクトは、予算規模が数百億におよぶこともあります。その中で品質保証は、プロジェクトの成功や利益の確保にも直結する重要な役割を担っています。これからも全体を見渡す視点を大切にし、海底ケーブル事業に貢献していきたいと考えています。

働きやすく生産性が発揮できる環境を活かして。海底ケーブル市場の世界シェアNo.1へ。

NECで働く魅力の1つは、自分の意見を言いやすい風土があることです。議論の場では、年次に関係なく発言することができ、若手でもアイデアが良ければ採用してもらえます。周りに相談できる人が多く、コミュニケーションが取りやすいことも魅力です。

また、洗練された本社ビルや機能的なオフィス空間など、設備面でも誇りを持って働ける環境が整っています。そして柔軟な働き方ができる制度も充実しています。業務内容に応じてリモートワークを利用するなど、働く場所を自由に選択することが可能です。

コアタイムのない「スーパーフレックス」制度が整備されているため、朝7時から勤務して早めに退社するなど、自分のライフスタイルに合わせた働き方が実現できています。

周囲には育休を取得している同僚もおり、休暇制度が取得しやすい環境です。このように、ワークライフバランスを重視した働き方ができることは大きな魅力だと感じています。

そして何より、NECには世界のインフラを支える重要な業務に携われるフィールドがあります。海底ケーブル事業を担う海洋システム事業部門は、海外出張や国内各地での業務を担う職種がある一方で、品質保証部門のように介護をしながら働いている社員もいるなど、それぞれのライフステージに合った働き方が実現できるフィールドが広がっています。

こうした環境を活かして生産性を高め、海底ケーブル事業を継続的に成長させていくためにも、新たな仲間の力が必要です。数多くのプロセスを経て完成する海底ケーブルのプロジェクトには、さまざまなバックグラウンドを持つ多様な人材が求められています。

私たちが将来的にめざしているのは、海底ケーブル市場の世界シェアNo.1です。その目標に向かい、挑戦を楽しむ意欲がある方が参加してくださることを期待しています。

※ 記載内容は2025年5月時点のものです