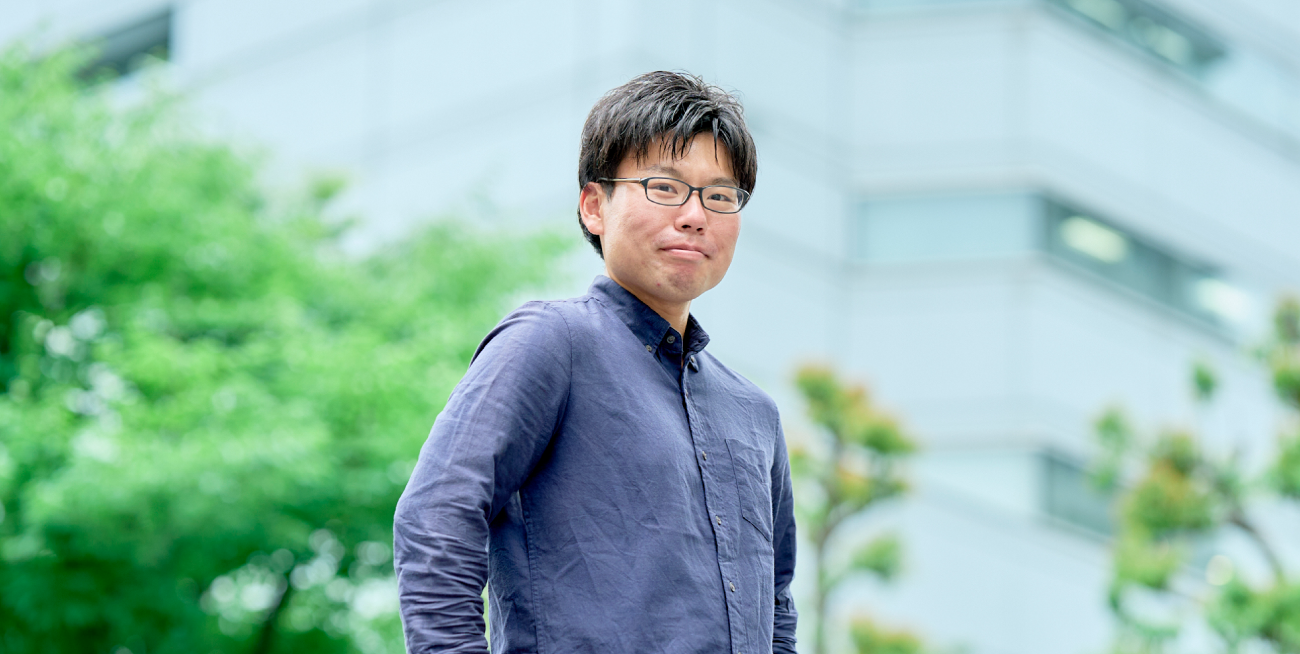

国際通信の99%を支える海底ケーブル。その世界市場シェア約3割を占め、世界のトップ3サプライヤーの一角を占めているのがNECです。海底ケーブル事業60余年の実績と信頼を武器に、海洋システム事業部門で営業の最前線に立つAkihiro T.が、世界中の社会インフラを支える仕事のやりがいを語ります。

数百億規模のプロジェクトを担当。世界3強の1社として、NECの競争優位性を訴求。

海洋システム事業部門は、海底ケーブルシステムを開発・提供している部署です。3つの組織で構成されており、私が所属する海洋営業統括部では受注活動を行っています。そして海洋プロジェクト統括部が受注後の計画実行を担い、海洋SCM・QMS統括部がサプライチェーンと品質を管理しています。

私は海洋営業統括部のマネージャーとして、メンバーのマネジメントや案件の管理を行いながら、新規案件の受注活動に取り組んでいます。プロジェクトごとにメンバーをアサインし、各案件に分かれて業務を進めるのが基本的な流れです。私自身もメンバーと共にお客様との商談に参加しています。

私のグループでは、主に通信会社をお客様として国内外の案件を担当しています。地理的には全世界が対象となりますが、当社がとくに強みを有しているのは日本を含むアジア・太平洋地域です。国内唯一となる海底ケーブルのトータルシステムサプライヤーとして、海洋調査からルート設計、敷設、引き渡し試験までを行っています。

入札から受注までの期間は案件によってさまざまですが、長いものでは2年以上かかることもあります。私たちが手がけている通信会社の案件は規模が大きいため、各国の通信会社がコンソーシアムを組んで対応することが一般的です。

受注活動では、入札前からお客様のニーズを丁寧にヒアリングし、提案の方向性や精度を高めていきます。提案後もお客様との対話やフィードバックを踏まえ、競合他社と差別化できるよう内容を調整していきます。こうしたプロセスを経て、最終的にNECを選んでいただくことが、私たち営業の役割です。

受注後の流れとしては、まず海洋調査を行い、ケーブルを敷設するルートを決定します。その後、ケーブルや中継器など必要な装置を製造し、敷設船でケーブルの敷設作業を実施。最後にお客様の要望通りの性能が出ているかテストを行い、問題がなければ引き渡しです。これらの工程においては、営業は契約変更や請求業務などを担当しています。

海底ケーブル事業は、予算が数百億円にのぼり、期間も数年に及ぶ大規模なプロジェクトです。私はその最前線に立つ営業として、お客様が当社を選ぶメリットは何かを考え抜くことを大切にしています。たとえば日本につながる海底ケーブルを敷設する案件の場合、国内に本社があるのはNECだけであることを踏まえた、競合他社にはない強みを明確化することを意識しています。

勤続20年の節目に選んだ新たな道。社会貢献性の高い海底ケーブル事業を手がけるNECへ。

私は大学卒業後、発展途上国向けの支援を行う公的機関に就職しました。インフラを整備するための融資や贈与のほか、技術協力として専門家を途上国に派遣し、政府機関の人材育成を支援するなどの業務に20年にわたり従事しました。

このまま同じ仕事を続けるか、まったく新しい世界に飛び込むか──20年という節目を迎えた私は、自身に問いかけました。当時はパキスタンでの駐在期間が終わるタイミングだったこともあり、ふと立ち止まってキャリアを見つめ直したのです。後悔のない選択はどちらなのか。それを考え抜いた結果、まったく新しい世界に飛び込むことに決めました。

その中でNECを選んだのは、海底ケーブル事業を手がけていたからです。前職では海外出張でさまざまな国に長期間滞在したのですが、インターネットの有無によってどれほど人々の生活に差が出るのか、身をもって感じていました。

海底ケーブルの普及を通じ、世界中の人々の暮らしに欠かせない社会インフラを支えたい。その想いから、2023年1月にNECへ入社しました。

自身の社会人人生においては、転職するのも民間企業で働くのも初めてです。そのため前職とは違う環境に慣れるのに最初は苦労しましたが、専任の相談相手が付いてくれたので、わからないことはとにかく質問して業務理解を深めていきました。忙しくてもみんなが手を止めて教えてくれる。それがキャリア入社で感じたNECの印象でした。

海底ケーブル事業は未経験のため専門知識の習得が必要ですが、前職で培ったスキルや経験は大いに活かせていると感じます。1つは海外のお客様と英語でコミュニケーションを取るスキルです。そしてもう1つは、一筋縄ではいかない複雑なプロジェクトに取り組んできた経験です。

さまざまな困難にぶつかっても、簡単にはあきらめず社会課題の解決に取り組んできた粘り強さ。そうしたところが、受注まで数年かかることもある海底ケーブル事業の営業において役立てられていると感じます。

競合他社に勝つための受注戦略を立案。長い時間をかけ、1つの案件を受注する難しさ。

前職と現職の決定的な違いは、明確な競合がいるかどうかです。海底ケーブル事業は、NECを含むトップ3社で市場の約9割を占めています。受注するには、欧米の競合企業に勝たなければなりません。そのため競合企業の提案内容やそれに対するお客様の評価などを推測し、戦略を練る必要があります。

これは前職にはなかった新たな挑戦です。NECに入社して2年の経験を積む中で、徐々に営業としての勘所が磨かれてきたと感じています。それでも1件の受注を勝ち取るまでには、乗り越えなければならないさまざまな困難があります。

私にとってとくに印象深いのは、入札要項の発表前から頻繁にお客様との協議を重ねた案件です。日本につながるケーブル敷設だったこともあり、国内に本社を有する当社が有利だと考えていました。

お客様のニーズや競合の提案内容を分析・推測し、当社が受注するための勝ち筋がある程度自分の中で見えていました。戦略に基づいて提案書を作成し、このまま受注できるだろうという手応えも感じていたんです。しかし技術的な検討が必要となり、最終的に受注を勝ち取ることはできませんでした。

この経験から学んだのは、案件の核となるポイントを初期段階で正確に把握することの重要性です。提案の要件整理と技術検証の精度を高めることの大切さを、改めて実感する機会となりました。

受注活動での貢献を最大のミッションとしつつ、私はキャリア入社ならではの視点で組織の改善にも取り組んでいます。前職ではマニュアルで業務のポイントを理解できたため、自分が理解しづらいと感じた業務、あると役立つと思うものについては関係者に聞き取りを行いながら文書化を進めました。

他にも、営業部内で知識を共有する場がつくれないかと考えて勉強会を企画し、これまでに6回ほど実施しました。自分がチームのためにできることを考え、行動に移しました。NECはそうした主体性を歓迎するだけでなく、行動したことに対してしっかりとフィードバックしてくれる環境があると感じています。

世界規模での社会貢献を実感。海底ケーブルの普及に向け、仲間と共に課題を乗り越える。

海底ケーブル事業の営業で得られる1番のやりがい。それは世界中の人々の暮らしに不可欠な社会インフラを支えられることです。私たちが日常的に触れているインターネットや動画も、海底ケーブルを通じて海外から送られているデータが数多くあります。

このように日々の中で、自分の仕事が世界規模で社会インフラを支えていると実感できる。それがNECで働く最大の魅力だと感じています。

これからも海底ケーブル事業を通じて社会に貢献できるよう、営業として受注活動に励んでいきたいです。そのためにも、競合ではなくNECを選ぶメリットが何であるかを考え抜き、お客様に刺さる提案を追求したいと思います。

そして案件を受注し、ケーブルを敷設して通信できるようになるまで、一連のプロセスに携わることが今後の目標です。お客様のニーズを的確に捉えるためにも、丁寧にコミュニケーションを取り、関係構築に努めていきたいと思います。

目標に向かって自分が成長していくことも大切ですが、チームにどう貢献できるかという視点も大切だと考えています。今後も、個人の成果ではなく、組織としてのパフォーマンスを高めることを追求できればと思います。

NECへキャリア入社して3年目を迎えましたが、人々の生活に不可欠な社会インフラを支えるという意味で、海底ケーブル事業の営業以上にやりがいを得られる仕事はなかなかないと、個人的には感じています。自分の仕事が社会に貢献しているというやりがいを得たい方は、ぜひ海洋システム事業部門の営業メンバーに加わってほしいですね。

規模が大きい分、受注に至るまでにはさまざまな困難があります。その中で課題と向き合い、自分で解決策を導き出して仲間と協力しながら前へと進み続けられる。そうやって社会貢献のために夢中で挑戦できる方が、新たに参加してくれるのを期待しています。

※ 記載内容は2025年5月時点のものです